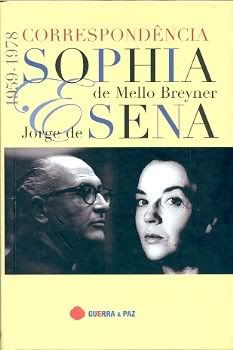

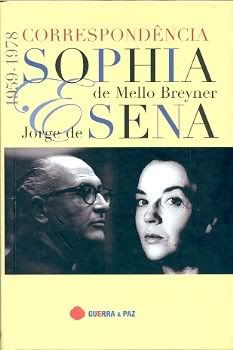

Aproveitei o dia de reflexão para terminar a leitura da correspondência que Sophia de Mello Breyner e Jorge de Sena trocaram entre 1959 e 1978, publicada entretanto pela Guerra & Paz (suponho que já este ano tenha sido feita uma segunda edição, acrescentada com mais duas cartas de Sophia e um cartão postal de Jorge de Sena). É sempre com enorme esforço que leio este tipo de livros, fã que não sou do género epistolar. Cá em casa devem morar meia dúzia de livros do género, todos lidos muito lentamente, a espaços e sem grande motivação. A razão de tal dificuldade explica-se por um preconceito que, por muito que me esforce, não consigo ultrapassar: o de que a epistolografia é do domínio da privacidade e, enquanto tal, impublicável. Haver quem pense de forma diferente de mim apenas sublinha o lado preconceituoso desta embirração, mas não posso deixar de confessar que, exceptuando aqueles casos em que as cartas revelam uma elaboração ficcional e filosófica muito específicas, julgo completamente dispensável, e, muitas vezes, contraproducente, a publicação destes retalhos da intimidade e da vida privada. Dispensável porque raramente acrescentam qualquer coisa à literatura, contraproducente porque, sob o mito da verdade nua e crua, podem patrocinar ilusões acerca de factos históricos apenas inteligíveis no confronto entre as várias perspectivas implicadas. Deste modo, agrada-me a carta quando possui qualquer coisa de “invenção literária” mas dispenso-a enquanto consolação de um voyeurismo que não me estimula minimamente. O que me levou a pegar na correspondência entre Sophia de Mello Breyner e Jorge de Sena foi, muito particularmente, a profunda admiração, alimentada desde há muito, pela obra do autor de Peregrinatio ad Loca Infecta. Da obra de Sophia, perdoem-me, mas não sou "tão grande" admirador. Devo dizer, porém, que senti algum enfado com esta peregrinação pelas queixas domésticas da poetisa e pelos desabafos amargurados do poeta, apenas ultrapassado, aqui e acolá, quando a correspondência revela inteligentes trocas de impressões acerca de povos e culturas, quase sempre motivadas por viagens de Sophia à Grécia (ver carta de Abril-Maio de 1964), ao Brasil (ver carta de 30 de Agosto de 1966), ao México (ver cartas de 26 de Novembro de 1971 e 4 de Dezembro de 1971). Quanto ao resto, o que temos é conversa de escritores ocupados com a purgação do meio, prémios, tricas literárias e muita acusação que, diga-se em abono da verdade, parece ter tanto de justa como de pretensiosa. O tom de Jorge de Sena é de uma acutilância que os seus leitores atentos facilmente reconhecerão, revelando aquela amargura para com Portugal que já lhe sabíamos mas que, por vezes, se pode confundir com um ressentimento menos louvável. Acusações de «mesquinharia, incompetência, desonestidade intelectual, falta de educação, malícia, verrina, inveja, rancor e mediocridade» (p. 20), acompanham outras de perfídia, leviandade, desonestidade, cobardia, desatenção e paixão oportunista no que respeita à recepção do seu trabalho por terras lusas. A conclusão dificilmente poderia ser outra: «Cada vez mais penso que Portugal não precisa de ser salvo, porque estará sempre perdido como merece. Nós todos é que precisamos que nos salvem dele» (p. 52). O registo de Sophia é menos acutilante, mas igualmente implacável para com aqueles que, à época, confundiam literatura com luta política e partidária. Ao amigo, faz chegar os seguintes conselhos: «É o único sistema: rir de quem nos quer matar» (p. 32); «Valerá a pena você gastar tanta inteligência para explicar aos parvos que são parvos?» (p. 39). Mas faz chegar também, muito claramente, a expressão do seu pensamento político: «Acho que não se pode criar em nome do anti-fascismo um novo fascismo» (pp. 35-36). Sophia tinha razão. E Jorge de Sena também. Resta saber em que medida isso obstruiu ou, por outro lado, desbravou o percurso que levou as obras de ambos a patamares que são hoje o tecto sob o qual brigam as obras dos restantes. É que, como bem sabemos, os restantes são sempre o que resta. Nunca o essencial.

Aproveitei o dia de reflexão para terminar a leitura da correspondência que Sophia de Mello Breyner e Jorge de Sena trocaram entre 1959 e 1978, publicada entretanto pela Guerra & Paz (suponho que já este ano tenha sido feita uma segunda edição, acrescentada com mais duas cartas de Sophia e um cartão postal de Jorge de Sena). É sempre com enorme esforço que leio este tipo de livros, fã que não sou do género epistolar. Cá em casa devem morar meia dúzia de livros do género, todos lidos muito lentamente, a espaços e sem grande motivação. A razão de tal dificuldade explica-se por um preconceito que, por muito que me esforce, não consigo ultrapassar: o de que a epistolografia é do domínio da privacidade e, enquanto tal, impublicável. Haver quem pense de forma diferente de mim apenas sublinha o lado preconceituoso desta embirração, mas não posso deixar de confessar que, exceptuando aqueles casos em que as cartas revelam uma elaboração ficcional e filosófica muito específicas, julgo completamente dispensável, e, muitas vezes, contraproducente, a publicação destes retalhos da intimidade e da vida privada. Dispensável porque raramente acrescentam qualquer coisa à literatura, contraproducente porque, sob o mito da verdade nua e crua, podem patrocinar ilusões acerca de factos históricos apenas inteligíveis no confronto entre as várias perspectivas implicadas. Deste modo, agrada-me a carta quando possui qualquer coisa de “invenção literária” mas dispenso-a enquanto consolação de um voyeurismo que não me estimula minimamente. O que me levou a pegar na correspondência entre Sophia de Mello Breyner e Jorge de Sena foi, muito particularmente, a profunda admiração, alimentada desde há muito, pela obra do autor de Peregrinatio ad Loca Infecta. Da obra de Sophia, perdoem-me, mas não sou "tão grande" admirador. Devo dizer, porém, que senti algum enfado com esta peregrinação pelas queixas domésticas da poetisa e pelos desabafos amargurados do poeta, apenas ultrapassado, aqui e acolá, quando a correspondência revela inteligentes trocas de impressões acerca de povos e culturas, quase sempre motivadas por viagens de Sophia à Grécia (ver carta de Abril-Maio de 1964), ao Brasil (ver carta de 30 de Agosto de 1966), ao México (ver cartas de 26 de Novembro de 1971 e 4 de Dezembro de 1971). Quanto ao resto, o que temos é conversa de escritores ocupados com a purgação do meio, prémios, tricas literárias e muita acusação que, diga-se em abono da verdade, parece ter tanto de justa como de pretensiosa. O tom de Jorge de Sena é de uma acutilância que os seus leitores atentos facilmente reconhecerão, revelando aquela amargura para com Portugal que já lhe sabíamos mas que, por vezes, se pode confundir com um ressentimento menos louvável. Acusações de «mesquinharia, incompetência, desonestidade intelectual, falta de educação, malícia, verrina, inveja, rancor e mediocridade» (p. 20), acompanham outras de perfídia, leviandade, desonestidade, cobardia, desatenção e paixão oportunista no que respeita à recepção do seu trabalho por terras lusas. A conclusão dificilmente poderia ser outra: «Cada vez mais penso que Portugal não precisa de ser salvo, porque estará sempre perdido como merece. Nós todos é que precisamos que nos salvem dele» (p. 52). O registo de Sophia é menos acutilante, mas igualmente implacável para com aqueles que, à época, confundiam literatura com luta política e partidária. Ao amigo, faz chegar os seguintes conselhos: «É o único sistema: rir de quem nos quer matar» (p. 32); «Valerá a pena você gastar tanta inteligência para explicar aos parvos que são parvos?» (p. 39). Mas faz chegar também, muito claramente, a expressão do seu pensamento político: «Acho que não se pode criar em nome do anti-fascismo um novo fascismo» (pp. 35-36). Sophia tinha razão. E Jorge de Sena também. Resta saber em que medida isso obstruiu ou, por outro lado, desbravou o percurso que levou as obras de ambos a patamares que são hoje o tecto sob o qual brigam as obras dos restantes. É que, como bem sabemos, os restantes são sempre o que resta. Nunca o essencial.segunda-feira, 12 de fevereiro de 2007

CORRESPONDÊNCIA

Aproveitei o dia de reflexão para terminar a leitura da correspondência que Sophia de Mello Breyner e Jorge de Sena trocaram entre 1959 e 1978, publicada entretanto pela Guerra & Paz (suponho que já este ano tenha sido feita uma segunda edição, acrescentada com mais duas cartas de Sophia e um cartão postal de Jorge de Sena). É sempre com enorme esforço que leio este tipo de livros, fã que não sou do género epistolar. Cá em casa devem morar meia dúzia de livros do género, todos lidos muito lentamente, a espaços e sem grande motivação. A razão de tal dificuldade explica-se por um preconceito que, por muito que me esforce, não consigo ultrapassar: o de que a epistolografia é do domínio da privacidade e, enquanto tal, impublicável. Haver quem pense de forma diferente de mim apenas sublinha o lado preconceituoso desta embirração, mas não posso deixar de confessar que, exceptuando aqueles casos em que as cartas revelam uma elaboração ficcional e filosófica muito específicas, julgo completamente dispensável, e, muitas vezes, contraproducente, a publicação destes retalhos da intimidade e da vida privada. Dispensável porque raramente acrescentam qualquer coisa à literatura, contraproducente porque, sob o mito da verdade nua e crua, podem patrocinar ilusões acerca de factos históricos apenas inteligíveis no confronto entre as várias perspectivas implicadas. Deste modo, agrada-me a carta quando possui qualquer coisa de “invenção literária” mas dispenso-a enquanto consolação de um voyeurismo que não me estimula minimamente. O que me levou a pegar na correspondência entre Sophia de Mello Breyner e Jorge de Sena foi, muito particularmente, a profunda admiração, alimentada desde há muito, pela obra do autor de Peregrinatio ad Loca Infecta. Da obra de Sophia, perdoem-me, mas não sou "tão grande" admirador. Devo dizer, porém, que senti algum enfado com esta peregrinação pelas queixas domésticas da poetisa e pelos desabafos amargurados do poeta, apenas ultrapassado, aqui e acolá, quando a correspondência revela inteligentes trocas de impressões acerca de povos e culturas, quase sempre motivadas por viagens de Sophia à Grécia (ver carta de Abril-Maio de 1964), ao Brasil (ver carta de 30 de Agosto de 1966), ao México (ver cartas de 26 de Novembro de 1971 e 4 de Dezembro de 1971). Quanto ao resto, o que temos é conversa de escritores ocupados com a purgação do meio, prémios, tricas literárias e muita acusação que, diga-se em abono da verdade, parece ter tanto de justa como de pretensiosa. O tom de Jorge de Sena é de uma acutilância que os seus leitores atentos facilmente reconhecerão, revelando aquela amargura para com Portugal que já lhe sabíamos mas que, por vezes, se pode confundir com um ressentimento menos louvável. Acusações de «mesquinharia, incompetência, desonestidade intelectual, falta de educação, malícia, verrina, inveja, rancor e mediocridade» (p. 20), acompanham outras de perfídia, leviandade, desonestidade, cobardia, desatenção e paixão oportunista no que respeita à recepção do seu trabalho por terras lusas. A conclusão dificilmente poderia ser outra: «Cada vez mais penso que Portugal não precisa de ser salvo, porque estará sempre perdido como merece. Nós todos é que precisamos que nos salvem dele» (p. 52). O registo de Sophia é menos acutilante, mas igualmente implacável para com aqueles que, à época, confundiam literatura com luta política e partidária. Ao amigo, faz chegar os seguintes conselhos: «É o único sistema: rir de quem nos quer matar» (p. 32); «Valerá a pena você gastar tanta inteligência para explicar aos parvos que são parvos?» (p. 39). Mas faz chegar também, muito claramente, a expressão do seu pensamento político: «Acho que não se pode criar em nome do anti-fascismo um novo fascismo» (pp. 35-36). Sophia tinha razão. E Jorge de Sena também. Resta saber em que medida isso obstruiu ou, por outro lado, desbravou o percurso que levou as obras de ambos a patamares que são hoje o tecto sob o qual brigam as obras dos restantes. É que, como bem sabemos, os restantes são sempre o que resta. Nunca o essencial.

Aproveitei o dia de reflexão para terminar a leitura da correspondência que Sophia de Mello Breyner e Jorge de Sena trocaram entre 1959 e 1978, publicada entretanto pela Guerra & Paz (suponho que já este ano tenha sido feita uma segunda edição, acrescentada com mais duas cartas de Sophia e um cartão postal de Jorge de Sena). É sempre com enorme esforço que leio este tipo de livros, fã que não sou do género epistolar. Cá em casa devem morar meia dúzia de livros do género, todos lidos muito lentamente, a espaços e sem grande motivação. A razão de tal dificuldade explica-se por um preconceito que, por muito que me esforce, não consigo ultrapassar: o de que a epistolografia é do domínio da privacidade e, enquanto tal, impublicável. Haver quem pense de forma diferente de mim apenas sublinha o lado preconceituoso desta embirração, mas não posso deixar de confessar que, exceptuando aqueles casos em que as cartas revelam uma elaboração ficcional e filosófica muito específicas, julgo completamente dispensável, e, muitas vezes, contraproducente, a publicação destes retalhos da intimidade e da vida privada. Dispensável porque raramente acrescentam qualquer coisa à literatura, contraproducente porque, sob o mito da verdade nua e crua, podem patrocinar ilusões acerca de factos históricos apenas inteligíveis no confronto entre as várias perspectivas implicadas. Deste modo, agrada-me a carta quando possui qualquer coisa de “invenção literária” mas dispenso-a enquanto consolação de um voyeurismo que não me estimula minimamente. O que me levou a pegar na correspondência entre Sophia de Mello Breyner e Jorge de Sena foi, muito particularmente, a profunda admiração, alimentada desde há muito, pela obra do autor de Peregrinatio ad Loca Infecta. Da obra de Sophia, perdoem-me, mas não sou "tão grande" admirador. Devo dizer, porém, que senti algum enfado com esta peregrinação pelas queixas domésticas da poetisa e pelos desabafos amargurados do poeta, apenas ultrapassado, aqui e acolá, quando a correspondência revela inteligentes trocas de impressões acerca de povos e culturas, quase sempre motivadas por viagens de Sophia à Grécia (ver carta de Abril-Maio de 1964), ao Brasil (ver carta de 30 de Agosto de 1966), ao México (ver cartas de 26 de Novembro de 1971 e 4 de Dezembro de 1971). Quanto ao resto, o que temos é conversa de escritores ocupados com a purgação do meio, prémios, tricas literárias e muita acusação que, diga-se em abono da verdade, parece ter tanto de justa como de pretensiosa. O tom de Jorge de Sena é de uma acutilância que os seus leitores atentos facilmente reconhecerão, revelando aquela amargura para com Portugal que já lhe sabíamos mas que, por vezes, se pode confundir com um ressentimento menos louvável. Acusações de «mesquinharia, incompetência, desonestidade intelectual, falta de educação, malícia, verrina, inveja, rancor e mediocridade» (p. 20), acompanham outras de perfídia, leviandade, desonestidade, cobardia, desatenção e paixão oportunista no que respeita à recepção do seu trabalho por terras lusas. A conclusão dificilmente poderia ser outra: «Cada vez mais penso que Portugal não precisa de ser salvo, porque estará sempre perdido como merece. Nós todos é que precisamos que nos salvem dele» (p. 52). O registo de Sophia é menos acutilante, mas igualmente implacável para com aqueles que, à época, confundiam literatura com luta política e partidária. Ao amigo, faz chegar os seguintes conselhos: «É o único sistema: rir de quem nos quer matar» (p. 32); «Valerá a pena você gastar tanta inteligência para explicar aos parvos que são parvos?» (p. 39). Mas faz chegar também, muito claramente, a expressão do seu pensamento político: «Acho que não se pode criar em nome do anti-fascismo um novo fascismo» (pp. 35-36). Sophia tinha razão. E Jorge de Sena também. Resta saber em que medida isso obstruiu ou, por outro lado, desbravou o percurso que levou as obras de ambos a patamares que são hoje o tecto sob o qual brigam as obras dos restantes. É que, como bem sabemos, os restantes são sempre o que resta. Nunca o essencial.

Subscrever:

Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:

Enviar um comentário